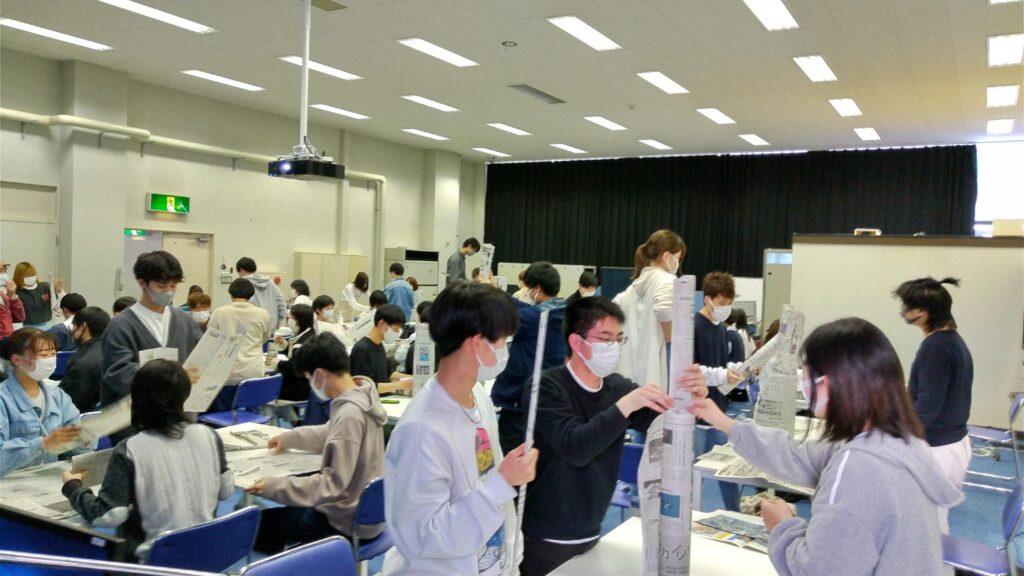

内垣戸(左)、学生ライターの髙田さん(右)

内垣戸(左)、学生ライターの髙田さん(右)

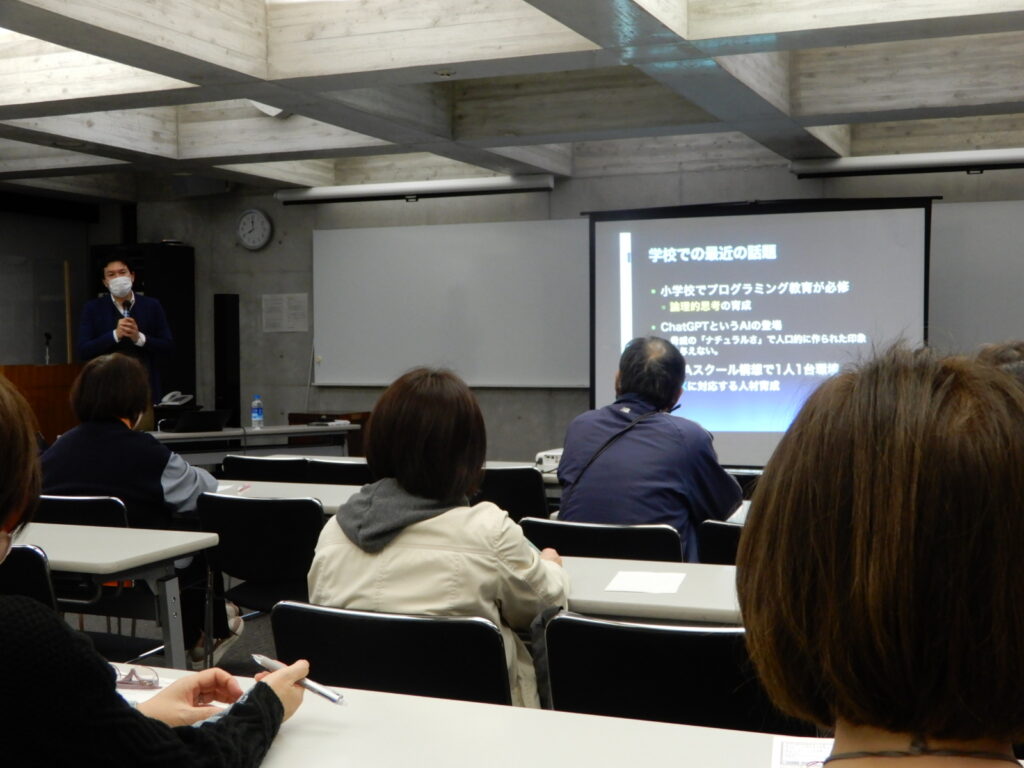

この記事では、「あの人にインタビュー!」と題しまして、学科で活躍されている先生や学生の方々に、学科リポーター1号の高田結衣がインタビューをします!

今回、インタビューに協力してくださった先生は「メディアと教育」について幅広く研究をされている内垣戸貴之先生です。

人とのコミュニケーションがあってこそ学びは成立する。

髙田:授業では、どんなことを教えていますか。

内垣戸:学科では主にメディアとコミュニケーションについて教えています。コミュニケーションというものはメディアに介して、先生や同級生、学校内外の様々な人とするものであり、普段意識することのない日常的すぎる行為でありながら、でもとても大事なことだったりします。自分自身は教育系のことをしていますので、コミュニケーションはただの意思伝達だけではなく、学びを得る上でも特に大事なものと考えています。教科書とノートだけでは学びを成立させるのはすごく難しい。

学科では、高校の情報科の教員免許を取得する学生もいるため、「メディアリテラシー論」や「情報科教育法」といったメディアについて教育とメディアを使った教育という2つの側面から、必要な知識や技能を教えています。カメラを使った授業もあれば座学もある、といった感じです。

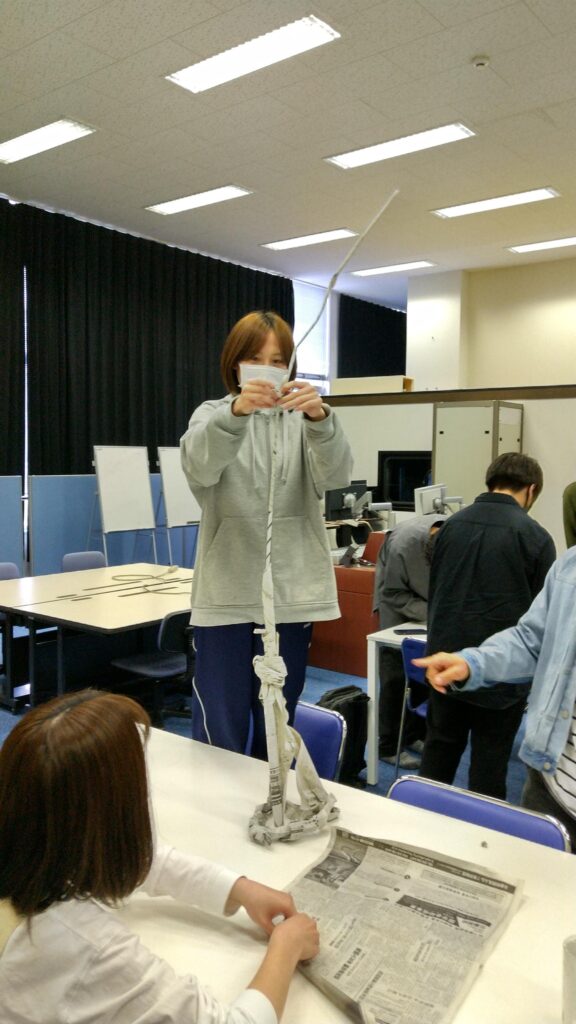

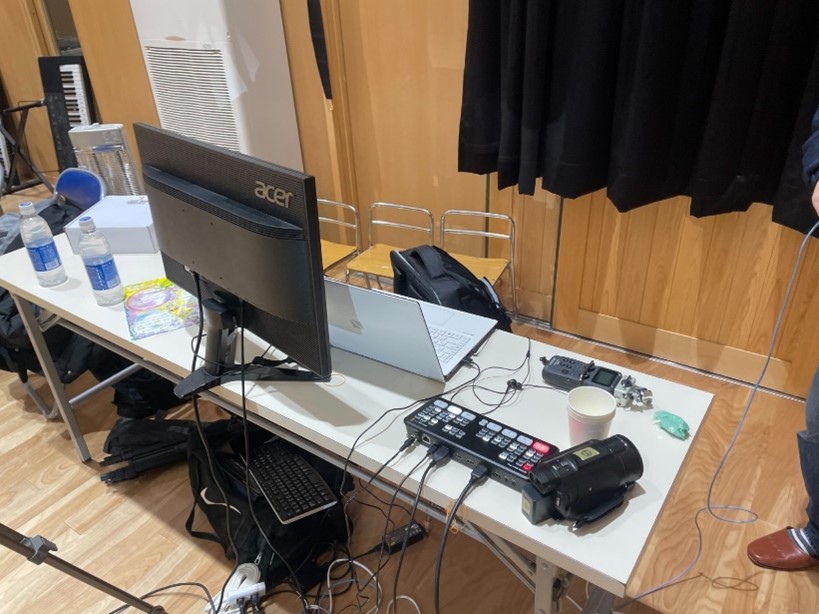

本好きの内垣戸先生は授業でも図書館をよく使う

本好きの内垣戸先生は授業でも図書館をよく使う

メディアを使った授業でしか学べないものがある。

髙田:普段はどのような研究をしていますか。

内垣戸:学校教育におけるICT利用。特に小学校での教育が自分の興味としては中心になります。パソコンやタブレット等、便利なものを小学校教育に取り入れたら、どんなメリットがあるのか、どんな授業になるのかということを中心に考えています。

髙田:何故その分野に興味を惹かれたのですか。

内垣戸:約20年前の大学生時代、ある授業を受けたことがきっかけです。その授業の内容は「田舎で育った子どもと、都会で育った子どもがテレビ会議を使って農業に関する議論をする」というものでした。無農薬のお米が食べたいという都会の子どもたちと、家が農家で普段から農業に触れ合っているため農薬は必要だと経験的に学んでいる田舎の子どもたち。その両者がテレビ会議やネット上の電子掲示板を通してディベートしていく中で、実際に都会の子どもたちにお米を作ってもらおうということになりました。結果、無農薬のお米は品質チェックで相当低いランクになってしまった。そこで都会の子どもたちは農薬を使うのは必要なことなのだと実感を伴って学ぶのです。

今ではコロナをきっかけにリアルタイムの映像を使った学習も当たり前の時代になっていますが、20年前にこの授業を受けたことがきっかけで、テクノロジーが教育を変える可能性について勉強をしたいと思ったのです。

学びを深めていく場、それがゼミ。

髙田:ゼミではどんなことに取り組んでいますか。

内垣戸:実はゼミって教員が率先して何かするというものではないんですよ。むしろゼミ生が個別の課題を持って、発表をしたものを他のゼミ生が意見を出し合ったり、コメントをしたりするものなのです。その中で教員がすることというのは、せいぜいゼミ生同士のコミュニケーションを促したり、ゼミ生に質問を投げかけたり、意見交換がしやすい「環境」をつくることくらいなんです。

ゼミ生同士で学びを深めていく場、それがゼミの在り方だと僕は思っています。

専門分野の発表において、「分からない」と思わせたら負け。

髙田:ゼミ生同士でどのような学びを深めて欲しいですか。

内垣戸:うちのゼミだと、髙田さんはゲームだったり他の人はCGやドラマについてだったり多岐にわたる分野について研究をしています。

例えば、ゲームとドラマってあまり共通点がないように感じると思いますが、実際ゼミ生の発表を聞いてみるとお互い参考になる部分って結構あるんですよ。自分には関係のない分野においても、参考になる部分を積極的に探して自分の専門分野に役立てて欲しいと思っていますし、発表を聞いて感じた疑問というのは、突き詰めて取り組んでいる発表者本人は気づけないことだったりしますから、すごく大事な意見です。また、発表者は自分の専門分野や取り組んでいる卒業研究について、分からない人にも分かるように伝える、そういった技術を身につけて欲しいと思っています。ちっとも意味わかんない!って思わせちゃったら、それは発表者の負けですから(笑)。

たまご好き。

そんな内垣戸先生は、卵料理が好きでその中でも、トッピングが多種多様な卵かけご飯とだし巻き卵が好物だそうです!(今、たまごが高くて悲しいby内垣戸)卵好きの方、メディアを使った教育に興味がある方、気軽に先生に話を聞きに行ってみてくださいね!

インタビュアー:髙田結衣

場所:福山大学附属図書館、未来創造館コミュニケーションホワイエ